福岡市は、地域の日本語教室が対面だけでなくオンラインでの活動も行えるように施策を進めています。『日本語ジャーナル』(アルク)に掲載された福岡市の取り組みの記事を要約してお伝えします。

■「地域教室でのオンライン活動の普及-『つながるひろがる にほんごでのくらし』を使って」全文

アンケートからわかった、福岡市の地域課題

福岡県福岡市には約50の日本語教室がありますが、2021年度に実施した外国籍市民向けアンケートから次の課題が浮かび上がりました。

「開催場所が合わない」「開催時間が合わない」という理由で日本語教室に通えない外国籍市民が多い

この課題に対応するため、福岡市は「オンラインで活動できる日本語教室を増やすという施策を進めることにしました。オンラインなら時間と場所の制約が小さくなるからです。2022年度の段階で、福岡市内の中でオンライン対応できる日本語教室は全体の約35%にとどまっています。

支援者のためのオンライン活動案の作成

福岡市と私は、支援者がオンラインで活動できるようになるためには何が必要か、ということを話し合いました。その結果、オンラインの基本的な操作ができるようになった後は、いつどの流れで何を使ってどのような活動を行うかが分かるシナリオが必要ではないかという点で一致しました。そこで支援者の活動目的にそくし、見やすくて分かりやすいオンライン活動案(以下、活動案)を作成することになりました。完成した活動案がこちらです。

支援者の視点を大切にした活動案の作成

オンライン活動案の作成にあたり、まず利用者が日本語教育の専門家ではない、地域の支援者であることを大切にしました。具体的には、支援者が行いたい活動、支援者にとって負担にならない程度のオンライン機器の使用、支援者にとって分かりやすい構成です。その結果、交流を大切にした活動、zoomの基本的機能(画面共有、チャットなど)以外は用いない、学習者との具体的なやりとりが分かる内容、などが活動案に反映されました。また活動案は、文化庁が作成した動画教材『つながるひろがる にほんごでのくらし』(以下、『つなひろ』)を活用しています。

オンラインを活用して教室の可能性を広げる

現在、地域の日本語教室の抱えた大きな課題に、教室に通う学習者数の減少があります。コロナ禍で足が遠のいた学習者が戻って来ないことが一因となっています。一方で、「オンラインは可能ですか?」という問い合わせも増えています。福岡市は、本年度、この活動案を活用しながら、支援者を対象にした研修を開催し、オンライン対応できる地域の教室を増やしていく取り組みを行います。対面の良さを大切にしながら、オンラインだからこそできる可能性に開かれることで、より多くの学習者に出会えるのではないかと思います。

執筆 / 深江新太郎

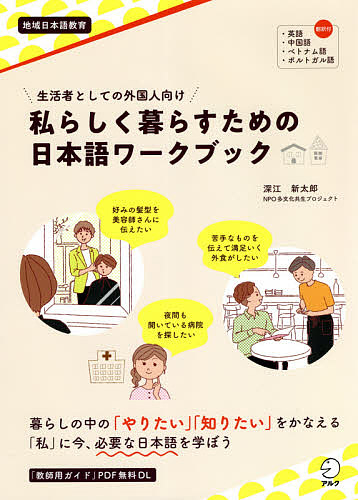

「在住外国人が自分らしく暮らせるような小さな支援を行う」をミッションとしたNPO多文化共生プロジェクト代表。福岡県と福岡市が取り組む地域日本語教育体制整備事業(文化庁補助事業)のアドバイザー、コーディネータ―。文化庁委嘱・地域日本語教育アドバイザーなど。著書に『生活者としての外国人向け 私らしく暮らすための日本語ワークブック』(アルク)がある